2011年3月11日の東日本大震災は地震だけに収まらず大津波、大規模停電という過去にない経験と不安を、主に東北地方に暮らす人々にもたらした。福島県で当時、避難所で業務に当たり、避難所に駆け込んだ県民の疲労とストレスに満ちた過酷な日々を目の当たりにした県職員は、水が使えなくなったトイレにバケツの水をひたすら運び続けた。教員人生の中で震災とぶつかり、守り切れなかった子どもたちに「ただ、ただ申し訳ない」と声を落として振り返る元教員もいる。

不安な日々続く「避難生活」

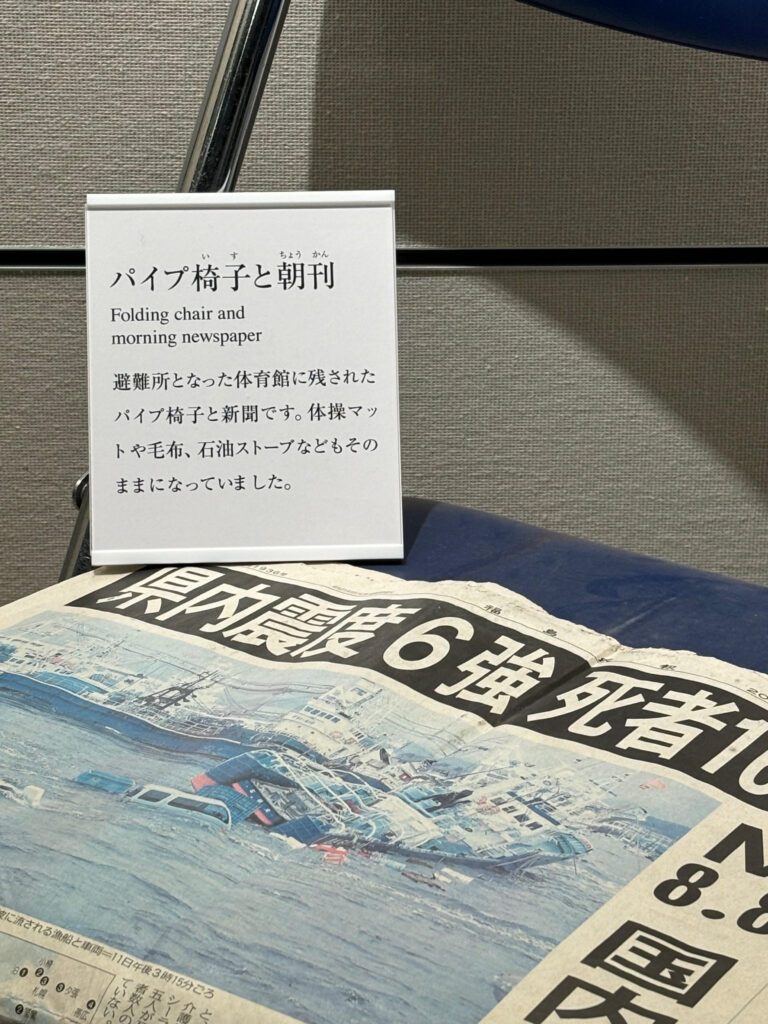

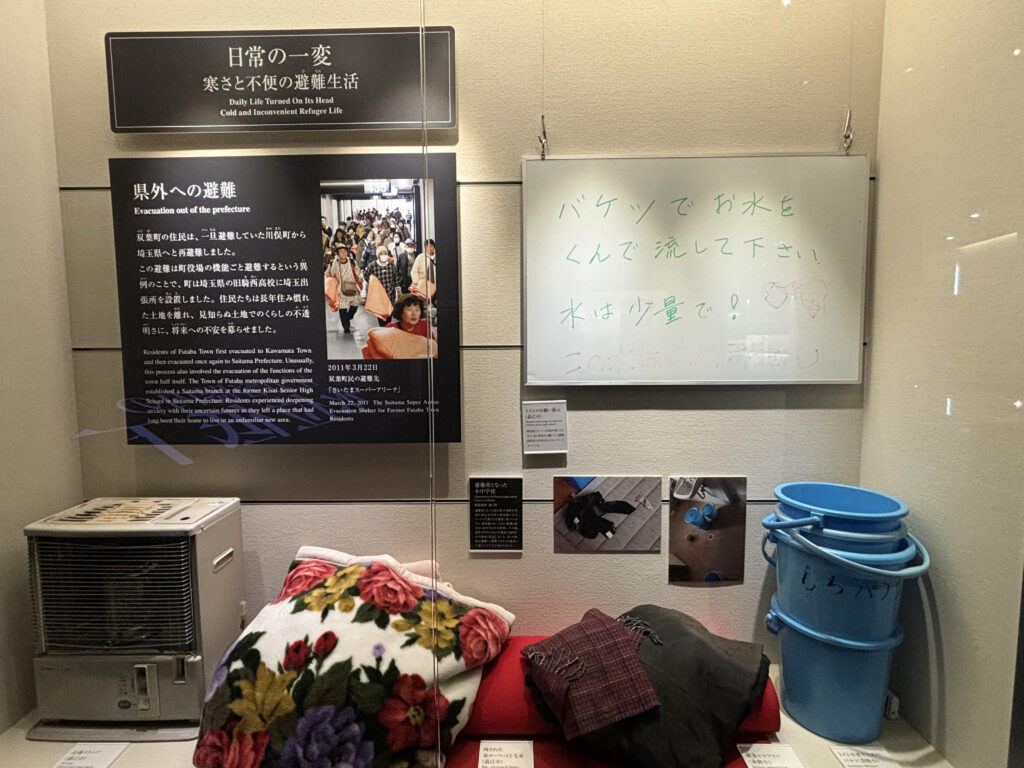

「震災当時、避難所となる公共施設にも実際に被害があった。一部天井配管が破損し、天井から水が一階床に流れ出していた」。こう語るのは、福島県民であり、普段は福島県の職員として働き、震災当時は避難所の運営に当たっていた須藤卓也さん(40代)である。震災当日。17時30分、津波警報が発令されてから約3時間ほどで、福島県双葉郡富岡町に津波が到達。富岡町役場では、役場に併設された公共施設である「「学びの森」に避難所が開設される運びとなった。 「備蓄食料の提供準備など避難所の開設準備支援を行った」。また、避難場所でトイレの水が使用できなくなった際にはバケツの水を汲み取り、何度も運んでいたと話す。

夜になるにつれ、避難してきた住民が、富岡町役場「学びの森」に開設された避難所に押し寄せた。当時、避難所で援助活動をしていた須藤さんは「震災で離ればなれになってしまった家族や知人と再会できた人々、または家族の命が助かって良かったと喜ぶ住民の姿が多く見られた 」と当時を振り返る。 須藤さんは、震災に対する人々の避難生活に対して、とにかく疲労やストレスが溜まる結果に繋がっていたのでは、と感じている。入浴も、それどころか着替えや身支度を整えることも出来ずにいる人々が多くいたのだ。避難生活に必要なものを揃えるための一時帰宅も地震災害のみであれば可能だった。しかし、この震災には福島第一原子力発電所事故も絡みつく。当時は福島県民にとって、発電所から放出される放射性物質はかなり危惧されるものだった。

続く揺れ、柱につかまり校内放送

福島の人たちの中には、当時、教員として厳しく、悲しい経験をした人がいる。

泉田淳さん(60代)は、これまで教員として福島県内、県外の様々な学校を転々と駆け巡り、震災当時は南相馬市にある小学校で教頭を務めていた。

泉田さんは現在、すでに教員としての職は離れているが、今でも月に3回程度、福島県双葉郡双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館で、震災の当時の記憶を語り継ぐ、語り部講話を行なっているという。泉田さんは取材に対し、 「とにかく凄い揺れで、長かったんです。3分間揺れ続けた」。特に、「とにかく」の部分を強調し、当時を語った。

「震災当時。クイッ、クイッ、クイッ。ケータイ電話からものすごい音が鳴りました、私は教頭として職員室に居ましたので、職員室の緊急のマイクに飛んで行きまして、柱につかまりながら、児童の皆さんに校内放送で連絡しました」。泉田さんが児童に地震警報を促した際には、既に揺れが始まっていたという。

泉田さん自身の教員人生の中でも特につらい出来事を経験したという。災害により、全校で5名の生徒を失ったのだ。「ただただ、子供たちには申し訳なかった、守れなかった子供たちもいた」。泉田さんの声はそれまでと変わり、低く、深くなった。明らかに辛そうな様子だった。子供達の安全に関して、学校の校長と、教頭である泉田さんにとってかなりの苦労が求められたと述べる。

「余震が起きる可能性さえある。実際にグラウンドにはヒビが入り、学校にある少し古い校舎はガタガタ、ガタガタ揺れ、一部損壊があった、阿鼻叫喚でした」。と、教師としての責任、苦労を語る。

震災から13年の時を経て

「校長は、立派な判断だったと思います。海側の子供たちは帰らないでください、と警告。海側の土地が学区だったんです。そして、そこがかなり低いんです」。子供達が、津波被害に遭う危険性がかなり高まっていたという。泉田さんも、学校が津波に対する避難所である事を、保護者に対して何度も呼びかけてはいたが、完全には呼び止めきれなかった。と語る。小学校に子供を迎えに来た親や家族 が、不安な気持ちを持つ我が子の気持ちを和らげようとし、自宅に一緒に帰ってしまったケースがあったのだ。「子供達を迎えに来る保護者の人々は、泣いている我が子を想い、(子供と一緒に)帰ってしまったんです 。結局、海側に家がある子供達も帰ってしまったんです」。また、付け加えて、「それで津波で亡くなった子がいたんです、ここで全校で5名の生徒が亡くなってしまいました」さらに、「今となれば、今この状況であの時を考えていれば、帰すべきではなかった。たとえ、おじいちゃんを殴ろうとも、どやしつけようとも帰すべきではなかった。それを冷静に今考えれば、思えるんだけど、そういう状況では無かったんです」。

悔しい想い、悲しい想いが泉田さん自身にのしかかる。

さらには、子供達との安否確認、安全確認も混乱を極めていた。「当時は固定電話が主流であったため、子供達が安全に活動していたか、安否確認も取れなかった。連絡網はあっても既に避難してしまっている子供達も多くいて、連絡に間に合わなかった。ママ友、親たちのコミュニティーを通じてしか連絡を取れなかった」

泉田さんは、自身の避難生活に関しても、最初は学校行事などで使われる青少年自然の家のような宿泊施設で他の教員との共同生活を送っていたが、仮設住宅に住めるようになった際には、避難所のようなプライバシーも気にしなくて良くなり、温かいお湯も使うことが出来るようになり、まさに天国だと思ったと当時を振り返った。

当時の子どもたちはその後、泉田さんに電話をかけてきてくれたり、泉田さんが伝承館で働いている間に訪ねて来てくれる機会があったといい、ありがたかったと語る。また、退職後も学校に出向く機会があり、学校生活を送る児童と面会できた際にはとても嬉しかったと話した。