新セブンイレブン、年度内開店

7月30日に閉店した「セブンイレブン専修大学生田校舎店」が年度内に新オープンすることが決まった。学内厚生施設を運営する会社で、同店の新オーナーとなる専大センチュリーがVIRIDISの取材に明らかにした。内装レイアウト、外装デザインともに大きく姿を変え、昼食時間帯の混雑緩和をはかるため自動ドアやセミセルフレジ導入を検討している。こうした内装、外装の工事に時間を要することなどから、年内の開店は困難になった。一方、新店舗再開までのライフラインとしてお弁当や軽食等を販売する臨時店舗が生田会館に開設されたが、学生の認知度が低く売れ行きは伸びず苦戦しているという。

同性婚 配偶者としての在留資格求めて

「グリーンカードを自分の道で取得したことが何よりも嬉しかった。隣人だけではなく、別れた夫からも支えられていた」。アメリカ人の同性婚の配偶者として永住権(グリーンカード)を得る——長い間アメリカ政府は認めてこなかったこの権利を求めた長い活動を、上田孝子さん(66)はそう語った。活動を応援してくれる人は沢山いても、批判されたことは一度もないと明かす。日本にいる元夫は、結婚生活を突然解消し、渡米した自分を恨んでいると思っていたのに、ある日国際電話で、上田さんを応援する署名に参加していたことを打ち明けたという。

コロナ休校、見つけられない虐待

昨年から続く新型コロナウイルス感染症の流行は、児童虐待防止に取り組む自治体の現場にも影響を及ぼしている。自治体担当者によると、初めての緊急事態宣言が出された2020年3月、全国の学校が休校措置を取った際には、在宅時間が増え虐待リスクが上がったのに自治体への虐待通告は減少し、家庭での虐待に学校が気付く機会が失われた疑いが浮上した。長く続くコロナ禍では家庭を訪問しての虐待対応が嫌がられることもあるという。コロナ禍で、家庭での虐待の増加が統計に明確に出てきているわけではないが、それも近年の法改正による通告件数急増に埋もれて目立たないだけという恐れは残るという。

マイバッグ、50回使えば効果

「地球のためにマイタンブラーを始めました」という声をソーシャルネットワークサービス(SNS)上でよく見かける。タンブラーやマイバッグを使う「エコ生活」は流行のように広まったが、果たして本当に地球に優しいのか。エコのキーワードは「持続可能」だ。使い捨ての袋や容器のために資源を使い続け、地球温暖化の原因になる二酸化炭素(CO2)を出し続けるという社会は、永久には持続できないと、環境政策を追究する公益社団法人「地球環境戦略研究機関(IGES)」の専門家は指摘する。エコバッグやタンブラーは短期的には生産コストや資源を多く使うことを念頭に、レジ袋やプラスチックのカップよりも環境負荷を減らすには、短期的で捨てず、繰り返し使い続けることが肝心だという。

コロナで舞台2度延期

日本大学藝術学部演劇学科3年の川村帆香さん(21)は、大学に入学した2019年から舞台や映像作品に出演を続け、学生のかたわら俳優としても活動している。その生活の2年目に差し掛かるところでコロナ禍に直面した。オーディションを通過し、出演が決定していた舞台は緊急事態宣言で延期され、仕切り直して開かれた公演も出演者の陽性が判明し、2度の公演延期に見舞われた。流行が深刻化して1年。実社会を知って演技の幅を広げようと、新たにSNSマーケティングのインターンシップにも参加、そこで学んだ技術を生かした事務所経営も展望し、川村さんの目標は広がっている。

稽古も公演もコロナが変えた

静岡と東京で役者として活躍している大石樹さんは小学生の時から舞台に立ち続けている。2020年春、東京での活動を開始したところを直撃したのが新型コロナウイルスの流行だった。舞台の公演の形はもちろん、稽古の仕方も大きく変化した。感染対策のため客席は少人数になり、稽古日程は最低限の日数になった。地方公演ではホテルに缶詰めとなり、観光もなし。オンライン配信の公演では、観客の拍手も舞台には聞こえない。厳しい逆境の中でも、大石さんはアルバイトで生活費を稼ぎながらコロナ後を見据え、舞台への出演を続けている。

視覚障がい学生、オンライン講義アクセスに壁

新型コロナウイルスの影響によるオンライン講義に、視覚障がいを持つ学生はアクセス困難という思わぬ事態が起きていた。オンライン講義はパソコン画面上の複雑な操作が必要となり、講義内容もプレゼンテーションスライドや文字を画面に表示しての説明が増え、視覚に頼る部分が多くなるためだ。一方で、精神的な障がいを持つ学生にとっては、他者との直接的なコミュニケーションが減り、授業参加のハードルが低くなるといったオンライン講義の思わぬ利点もあった。専修大学障がい学生支援室は、オンライン講義に戸惑う多様な特性を抱える学生たちへの対応と、学内全体に障がいへの理解を広めるために奔走する。

だから私たちは妻の姓を選びました。

「妻の名字にして30数年たった今はどうってことないよね、大変と感じたのは当時だけで後は流れていく感じ」。三重県四日市市に住む加藤保彦さん(60)は笑顔で語った。保彦さんの旧姓は山本。妻、小百合さん(58)との結婚を機に苗字を変える決断をした。日本の結婚制度は夫婦が同じ名字にすることを義務づける。夫と妻、どちらの名字にすることも法律上は自由だが、厚生労働省「婚姻に関する統計」によると、現実には妻の名字を選ぶ人は2015年の数字で4%にとどまる。保彦さんもその一人だ。

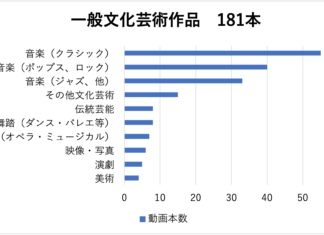

芸術家のYouTube発信を支援

川崎市は、新型コロナウイルス感染症の拡大で活動の場を制限されている文化芸術の担い手を支援するため、動画配信サービスYouTubeに芸術活動の動画を投稿するための奨励金を支給した。川崎市に住所か活動拠点がある芸術家を対象に、支給額は1人あたり5万円で、これまでに音楽、舞踏、伝統芸能など計247本の動画がアップされた。支給を受けた芸術家からは「気持ちが沈みそうなとき、とてもありがたかった」「コロナの助成金といっても除菌だけではなく、表現するため必要なことがある」と声が寄せられた。同市は劇場や音楽ホールの使用料の半額助成事業も開始。これらの支援策には、川崎市を音楽文化の拠点にする「音楽のまちづくり推進事業」や、障害の有無に関係なく芸術を楽しむ「Colors かわさき2020展」など、文化政策に力を入れる川崎市の姿勢が背景にある。同市は、コロナ禍で苦境にある芸術家に手を貸すため、異例のスピードで事業を実現したと説明する。

それでも自分らしく「かわいい」を

美容専門学校に通うたけたろうさん(19)=本名非公開=は赤や黄色、青など鮮やかな色のポップで個性的なメイクアップをインスタグラムに投稿し、性別を超えたメイクを楽しむ様子を積極的に公開している。常に「かわいい」を求めて研究を続け、自分の「かわいい」要素をSNSに詰め込んで、真似されるよう励んでいるという。ジェンダーレスやユニセックスといった言葉がよく聞かれ、ファッション業界では性別を超えたスタイルが主流化しつつある中でも、男性がメイクをすることはまだ女性のメイクほど一般的ではない。たけたろうさんも周囲から否定的な視線を感じた経験があるという。すべての人に受け入れられるわけではなくても、インスタグラム、ティックトック、ユーチューブなどSNSを通じて「かわいい」と「自分らしさ」とを追求することをあきらめなかった。