専修大に学生スクールバスがあった

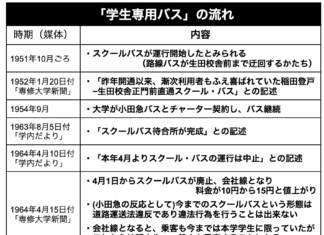

専修大には最寄りの向ヶ丘遊園駅からの学生用スクールバスがなく悪天候時には路線バスに学生が集中するが、1950-60年代には学生用バスが運行されていたことが、大学保存資料や大学史担当者の話で分かった。一方、あざみ野駅からは学生も乗れるスクールバスが運行しているが、4月11日には利用学生数が想定を超え、乗り切れなかった学生が倍近い時間を要する路線バス登校を余儀なくされ、大学は急遽、増便することを発表。学生の足を便利にする策はないのか、バス通学の歴史と現状を探った。

学んだリーダーシップ、背中押す

専修大学キャリア形成支援課が開講する「専修大学リーダーシップ開発プログラム(SLDP)」は、リーダーシップを座学と実践で学べるプログラムだ。実際に受講をした専修大学人間科学部社会学科3年の平塚愛望さんは「(SLDPで得た学びは)この先も役立つと思う」と、やりがいを振り返る。担当するキャリア形成支援課主任の高宮慎平さんは「失敗しても、そこから成長できる。一歩踏み出したいと思う人に受けてほしい」と話す。

生理用品自販機 全て6年停止中

「生理用ナプキン自動販売機の稼働を再開してほしい」。専修大学生田キャンパスに通う女子学生からこのような声が上がっている。生田キャンパスにある計5か所の女子トイレには生理用ナプキンの自動販売機があるが、2016年秋から6年以上稼働を停止していることが明らかになった。管理に当たっていた同大学ブックセンターによると自販機を設置しナプキンを供給する業者が2016年音信不通に。大学も対策の検討を始めたものの、自販機は100円のみ受け付ける機械なのに対し、現在これに合う商品は110円で、差額の負担方法で行き詰まっている。学生からは「緊急時の安心材料としてナプキンがすぐに手に取れる環境を整えてほしい」との声が上がっている。学生自治会も、大学側に自動販売機の稼働再開を要求した。

はじめての献血、身近な大学で

若い世代を中心とした新規献血者の確保に全国の赤十字が苦労する中、神奈川県赤十字血液センターは、専修大学に献血バスを派遣し、経験してもらう場を作っている。川崎市も同センターや地元のサッカークラブである川崎フロンターレと協力し、年に1度、等々力陸上競技場で普及啓発イベントを開催している。献血と触れ合うことによって、身近なものと感じてもらう狙いがある。

男女の賃金比率100:74

現在の平均勤続年数は男性が13年に対し女性は9年。男性の受け取る月額平均賃金を100とすると女性は74.4。根深いジェンダー格差の解消に取り組む日本労働組合総連合会(連合)の総合政策推進局長、井上久美枝さんは、家事に代表される無償労働を女性が背負う根強い「性別的役割分担」が女性の社会進出を妨げている問題があると指摘した上で「折れなければ転機は来る」と若い世代に呼びかけた。

フッ素化合物汚染避けて水確保、市負担年3840万円増の恐れ

座間市で米軍基地周辺にある河川や水源から有機フッ素化合物(PFAS)が国の暫定目標値を超えて検出されている。市はこれを受けて2021年11月より第3水源の取水を一時停止する事態に発展しており、2022年7月現在でも超過がみられるため、取水は止まったままだ。座間市はその分の水を神奈川県から購入し、その費用の1年間合計が3840万円にも上る可能性も危惧されている。一方、米軍基地が原因なのかどうかは、市による基地内立ち入り検査ができないこともあり、断定できない状態が続く。

外国人が教室に一人、孤立の中学生活

エジプトで生まれ育ち、父の仕事のため来日したオマー ガジィさん(16)は中学時代、教室に外国人が一人で、友達ができなかった。休み時間もずっと一人で本を読んだり、寝たりして過ごしていたという。オマーさんは中学2年生からNPOが運営する「YSCグローバル・スクール」を利用し、高校へ進学。授業での「やさしい日本語」が一番欲しかったサポートだと語った。7月、記者は同スクールと、川崎市高津区で市民ボランティアが運営する「多文化子ども塾」を訪れた。

「どこにあるか分からない」県から、大好きな人がいる県に

島根県は2018年、インターネット調査による「gooランキング」で「どこにあるか分からない県ランキング1位」に選ばれた。だが県外から島根県に関わりを持つ人が目立ち始めている。「関係人口」と呼ばれ、地方創生の担い手と期待される。神奈川県で生まれ育った専修大学経営学部4年の藤田愛さんも「関係人口」の一人だ。島根県の第一印象は「何も知らない場所」だったと話す彼女だが、現在は島根県のことなら何時間でも語れるほどの島根好きで、4年生の4月からは大学を休学して島根県を訪れ、インターンシップを行っている。きっかけは、島根の「人」との出会いだった。

無名競技、整わない環境…でも楽しくプレーする

オーストラリアンフットボールは楕円形の競技場でラグビーボールのような楕円球を操る球技だ。日本では馴染みがないが、オーストラリアでは競技人口でサッカーを超す人気スポーツ。日本の競技団体に所属する7チームの一角が、専修大学の学生チーム「専修パワーズ」で、厳しい活動環境、選手集めや財政面の問題に直面しながら社会人チームに混ざって試合をしている。